「香炉峰の雪」と同様に、定子サロンでの振る舞いを自賛する段。

第百十一段

【本文】

二月(きさらき)つごもり、風いたくふきて、空いみしくくろきに、雪すこしうちちりたるほど、黒戸(くろど)にとのもづかさきて、かうしてさふらふといへば、よりたるに[清少也]、公任(きんたう)の君、宰相(さいしやう)中将どのゝとあるを見れば、ふところ紙[懐中に用意する物也]にたゝ

すこし春あるこゝちこそすれ

とあるは、げにけふのけしきにいとよくあひたるを、これがもとはいかゞつくべからん[清少の心也]と思ひわつらひぬ。

誰々か[清少の詞也]ととへば、それ/\[主殿司答也]といふに、みなはづかしき中に[清少の心也]、宰相(さいしゃう)中将(ちうしやう)の御いらへをば、いかゞことなしびに[何の難もなきようにとの心也]いひ出んと、心ひとつにくるしきを、御前(おまへ)に御(ご)らんぜさせんとすれども[定子に見せまいらせて、つけさせ申さんと也]、うへのおはしまして[一条院のおはして也]、おほとのごもりたり。

とのもづかさは、とく/\といふ[返事をいそく也]。げに、をそくさへあらんは[付句のよかるましきうへにと也]とり所゛なければ、さばれとて

そらさむみ花にまがへて散雪に[清少の付句也]

と、わなゝく/\[おづ/\のこゝろ也]かきてとらせて、いかゞ見給ふらんと思ふもわびし。

これが事をきかばやと思ふに[付句のよしあしの沙汰をきゝたく思ふ也]、そしられたらばきかじと[其沙汰きかじと也]おほゆるを、としかたの中将など、猶、ないしに申してなさんと[清少をほめて掌侍に執奏せんと也]さだめ給ひしとばかりぞ、兵衛の佐(すけ)中将にておはせしか、かたり給ひし。

【解説】

二月(キサラキ)つこもり

是も正歴三年の此前の段とおなしひにや

かうしてさふらふといへは

かくのごとくの用事ありてまいりしという也

公任(キンタウ)の君、宰相中将殿の

公任と宰相中将殿と両人のをこせ給ふといふ也。

公任は堀河ノ相國頼忠公の男。和漢の才人也。

宰相中将は斎信(タヽノブ)卿にや。

すこし春ある

雪など降荒(フリアレ)て春色の少なき心也。

此詞を取て、俊成卿「埋火にすこし春ある心ちして夜深き冬を慰る哉。

誰(タレ)々かととへばそれ/\と

此連哥おこせし一座の人々を誰々かおはすととへば、それ/\とこたへし也。

おほとのこもりたり

帝の渡御にて后宮の御寝なりし也。

さばれとて

任他也(サモアラスハアレ)

たとひあしくもあれとうちふてたる詞也。

そらさむみ

花にまかへてちる雪に、といふにて、すこし春あるをあへしらへる也

そしられたらはきかし

此付句あしきとならは、我に其沙汰きかする人もあらしとの心也

としかたの中将

源ノ俊賢卿。西宮左大臣高明公の男也。

兵衛のすけ

誰と不知。もし、としかたの兄弟忠賢の兵衛佐にや。

【拙訳】

二月の末、風が強く吹き、空はとても黒く、雪もすこし降ってきたとき、黒戸に主殿司がやってきて「お使いで参りました」というので、出てみたら、公任様、宰相の中将殿からのお手紙だという。それを見ると、懐紙に

すこし春ある ここちこそすれ

とだけ書いてある。たしかに今日の空模様にふさわしい歌ではあるけれども、上の句がない。それをつけよという問題かと思うけれど、どうしたらいいのだろう。

これを下さった一座にはどなたがおいでなのですかと聞くと、あの方この方と、こちらが気後れするような身分の高い方々ばかりで、宰相の中将殿へのお答えをどうしたらうまいことやれるだろうと、ひとり悩んでしまった。定子様にご相談しようと思ったのだけど、ちょうど帝がおいでになっていて、寝室でおふたりでイチャイチャされているので、それもできない。

主殿司は「早くお返事を」と急かすし、たしかに、遅い上に出来が良くないのは最悪なので、ええい、どうにでもなれ、と

そらさむみ 花にまがへて 散る雪に

と、ぶるぶる震えながら書いて、それを返答としたのだけど、これをどのようにお思いになられるだろうと考えると不安になる。

その評価を聞きたいようにも思うけど、低評価ならば聞かないことにしようとも思っていた。うれしいことに、中将でいらっしゃった兵衛の佐様が、「俊賢の中将などは、これだけすぐれた才能がある清少納言は、やはり内侍に取り立てるように奏上しようとお決めになられたようです」とお話し下さった。

この段の季吟先生の解説は、ちょっと不審な点が多いように思われます。

まず、やり取りされた歌のベースにあるはずの漢詩(白詩文集の「南秦の雪」)に触れられていません。また、問答を仕掛けてきたのを「公任」と「宰相中将」のふたりとしていますが、これは同一人物とみるのが一般的らしいです。

もひとつ、微妙なところですが、「そしられたらばきかじ」の解釈が、打ち消しの『推量』(耳に入ってくることもないだろう)になっていますが、ここは打ち消しの『意思』(聞かないことにしよう)ではないかなあ。 << ちょっと訂正です。『低評価ならばそれを言ってくる人もないだろう。それを、わざわざこちらから聞きには行くまい』というのが季吟先生の解説の意味のような気がしてきました。 >>

それはともかく、公任一味は、帝が定子のところにいるのを知っていて、それゆえ清少納言は暇を持て余しているだろうと見込んで、ちょっと遊んでやろうと思ったのでしょうか。そんなことを考えるのも楽しいです。

さて、ここからが本題なんですが、この段も、前回読んだ「香炉峰の雪」の段も、また他の段でも、枕草子には自賛の記述が多いですよね。それゆえ、昔から「自慢話ばかりしているヤなやつ」といった評もあるようです。ひとに褒められて嬉しかった思い出を無邪気に書いているわけではないでしょうけど、とは言っても、清少納言の真意を知る由もなく、読み手が知ることができることには限りがあります。

いわゆる「定子サロン」では、高い教養と知識を持った人たちの交流があり、定子や女房たちと公卿らとで機知に富んだやりとりなどが行われていたというのは事実なのでしょう。

「サロン」の明るい雰囲気は、清少納言が宮仕えする前からそうであったらしく、「宮にはじめてまいりたる頃」の段には大納言藤原伊周(定子の兄)が女房たちと冗談を言い合う様子などが描かれています。そのころ新参の女房であった筆者はというと、人前で顔も上げられず、言葉を発することもできず、伊周と先輩女房たちとのやりとりを几帳の陰から眩しく見ていました。

その清少納言が、すっかりサロンに溶け込み、男性貴族と互いに打てば響く問答を交わし、トップクラスの要人と冗談を言い合うまでになりました(たとえば「中納言殿まいらせ給ひて」の段)。そして、誰もが認める、定子サロンになくてはならない人間になることができた。

ここからは私の妄想ですが、定子のいる後宮も、最初は公卿と女房たちとが冗談を言い合うだけの場だった。そこにあとから加わった清少納言の漢文や和歌の知識と頭の回転の速さが、もともと高い教養を備えていた定子とドンピシャで共鳴しあった。その結果、定子サロンは知識人が集まる場となった。

そのことを書こうとすれば、自分を登場させるしかないですよね。

表記の原則、参考文献等はこちらをご参照ください。

誤りなどありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。

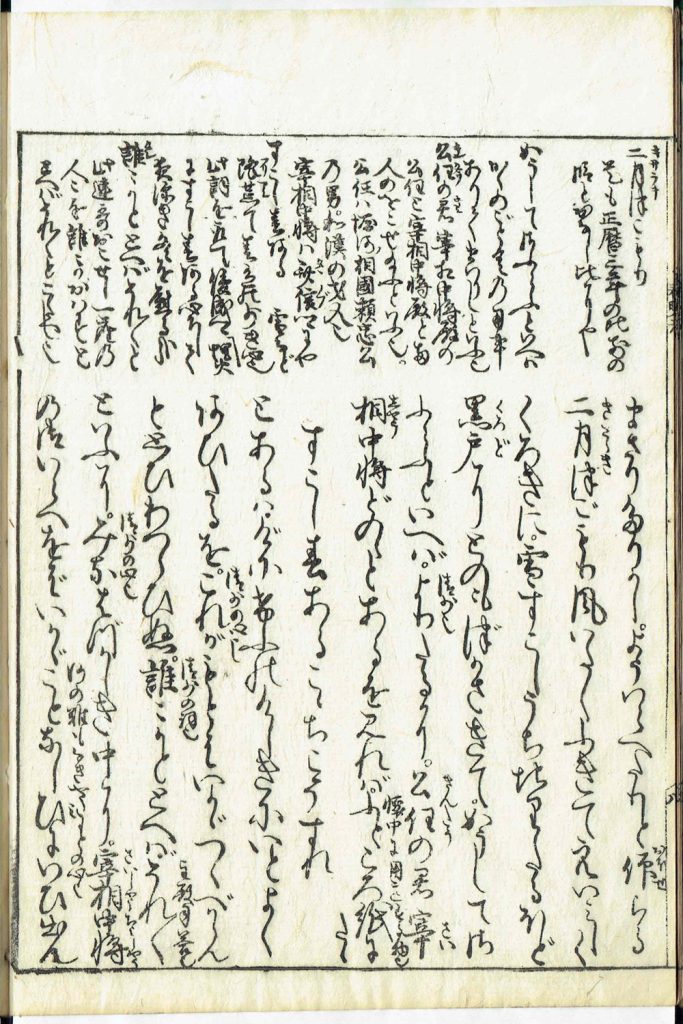

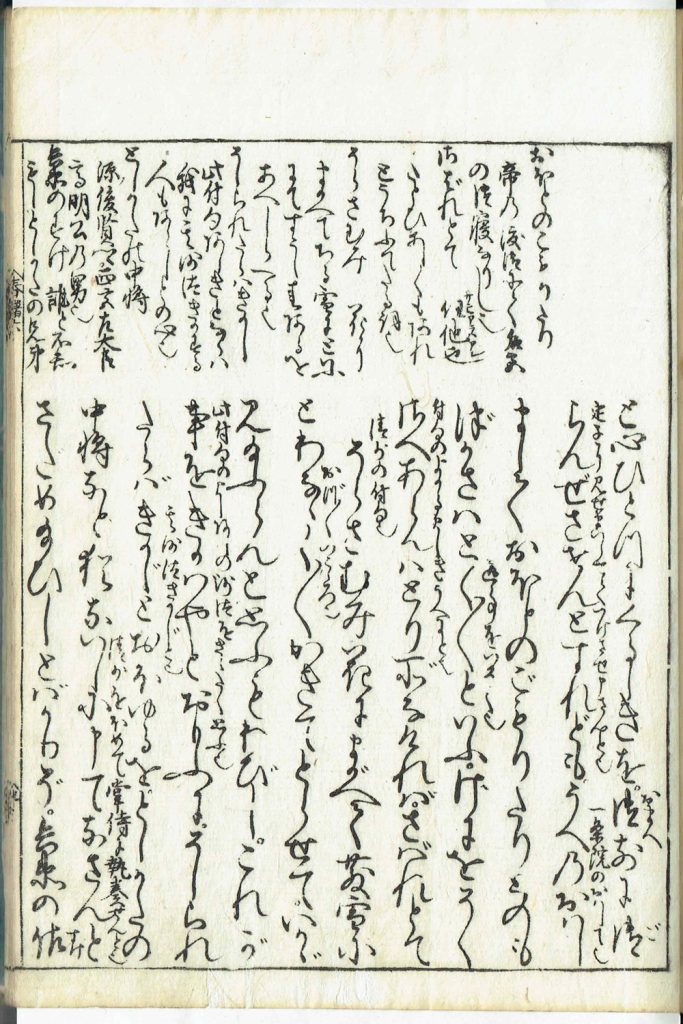

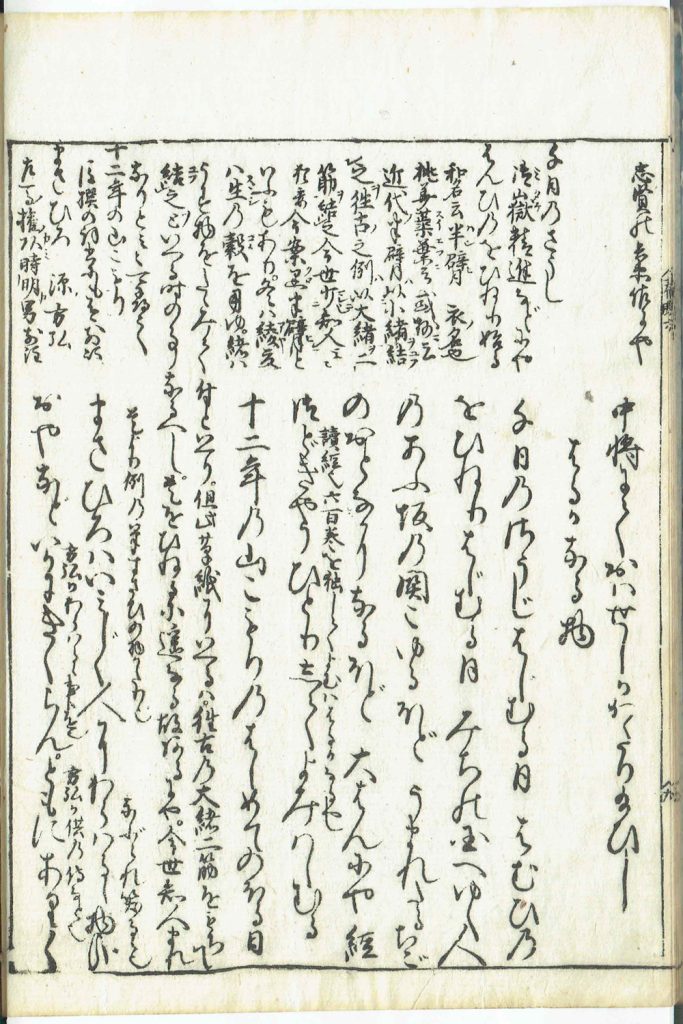

以下は私がスキャンした紙面です。ご自由にお使いください。