映像的に最も美しい段を読もうと思います。

が、その前に、前段からの流れで「匂い」についての二題。

第二百六段

【本文】

[是亦一段也]

五月のさうぶの秋冬過るまであるが、いみしうしろみかれてあやしきを、ひきおり[イとり]あげたるに、その折の香のこりてかゝへたるもいみしうおかし。

【解説】

その折の香のこりて

端午の頃香也。[イ]其折の香のおなじやうにかゞれたるもいみしうおかし云々。

【拙訳】

五月に飾った菖蒲を片付けないままに秋が過ぎて冬になってしまった。すっかり白く枯れてしまってみっともないので、さすがに始末しようと取り上げて折ったところ、思いがけず菖蒲のいい香りが残っていて、ちょっと嬉しかった。

第二百七段

【本文】

[是亦一段]

よくたきしめたるたき物の、きのふ、おととひ、けふなどはうち忘れ[イすき]たるに、きぬを引かづきたる中に煙ののこりたるは[香の残りたる也]、いまのよりもめでたし。

【解説】

いまのよりもめでたし

今焼たる香よりもと也。

或本に此あとに、

六月廿日ばかりに、いみじう暑きに、蝉の声のみ絶ず鳴出して、風の気色もなきに、いと木(コ)高き木どものおほかるが、木くらく青き中より、黄なる葉のやう/\ひるがへりおちたるこそすゞろに哀なれ。秋の露おもひやられて、おなじ心に、いみしう暑きひるなかにいかなるわざをせんと、扇の風もぬるく侘しければ、氷水(ヒミズ)に手をひたしなどあつかひて、只今何ばかりなる事ならんに、此暑さを忘れて心うつす事ありなんやといふほどに、あたり匂ふばかりなる薄やうを、なてしこのいみじう色こきに、むすびつけたる文をとりいれたるこそ、出つらんほどのあせおもひやるも、心ざしあさくはあらじと思ふに、かくつかふ風だにあかずぬるくおぼえつる扇もうちをきて、まづひきあけつべけれ、云々。

【拙訳】

着物に香りをしっかりと焚き染めておくと、昨日も一昨日も、そして今日も炊き染めるのを忘れていても、頭からかぶったときの香りは、焚き染めた直後のものよりもいい。

古今東西、香りは生活を豊かにする重要な要素とみなされています。旧約聖書や新約聖書には乳香や香油といったアイテムが登場しますし、正倉院には、有名な蘭奢待だけでなく、多くの匂い袋が収蔵されているそうです。

それにしても、清少納言は匂いに対する感度がむちゃくちゃ高い人という気がします。

私はというと、香りを楽しむこととは無縁の人生を送ってきました。芳香剤も消臭剤も使った記憶がありません。なので、この二つの段なんかは、片付けや焚き染めを忘れたことの言い訳というか、負け惜しみというか、うまいこと言って失敗を棚に上げようとしているんじゃないか、なんてひねくれた見方をしてみたくなります。

第二百八段

【本文】

月のいとあかきに川をわたれば、牛のあゆむままに、すいしやうなどのわれたるやうに水のちりたるこそおかしけれ。

【解説】

水のちりたるこそおかしけれ

[イ此次に]下すだれを高やかにをしはさみたれば、車のながえはいとつやゝかに思えて、月の影のうつりたるなどいとおかし。行付までかくてあれかしとおぼゆ[トアリ]。

【拙訳】

月の明るい夜に牛車で川を渡っていると、跳ね上がる水滴が月の明かりを反射して、それはまるで水晶が割れて飛び散ったらこんなふうだろうと思うくらいに、とても綺麗。

枕草子全編を通じてもっとも美しい映像がイメージされる段です。

当時、水晶はどれくらい貴重だったのでしょう。枕草子には「水晶の数珠」という語が何度か出てきますが、丸く加工したものはさすがに高級品なんでしょうね。でも、つららを「水晶の滝(*)」と表現している段もありますから、六角柱の結晶や原石は案外ふつうに目にしていたのかもしれません。

- 春曙抄では「水晶の茎(くき)」となっていますが、これはさすがに「滝」だろうと思います。

解説にある「この次に」の部分は、こういう異本もあるということだと思いますが、無くて正解ですね。あったら焦点がぼやける。

表記の原則、参考文献等はこちらをご参照ください。

誤りなどありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。

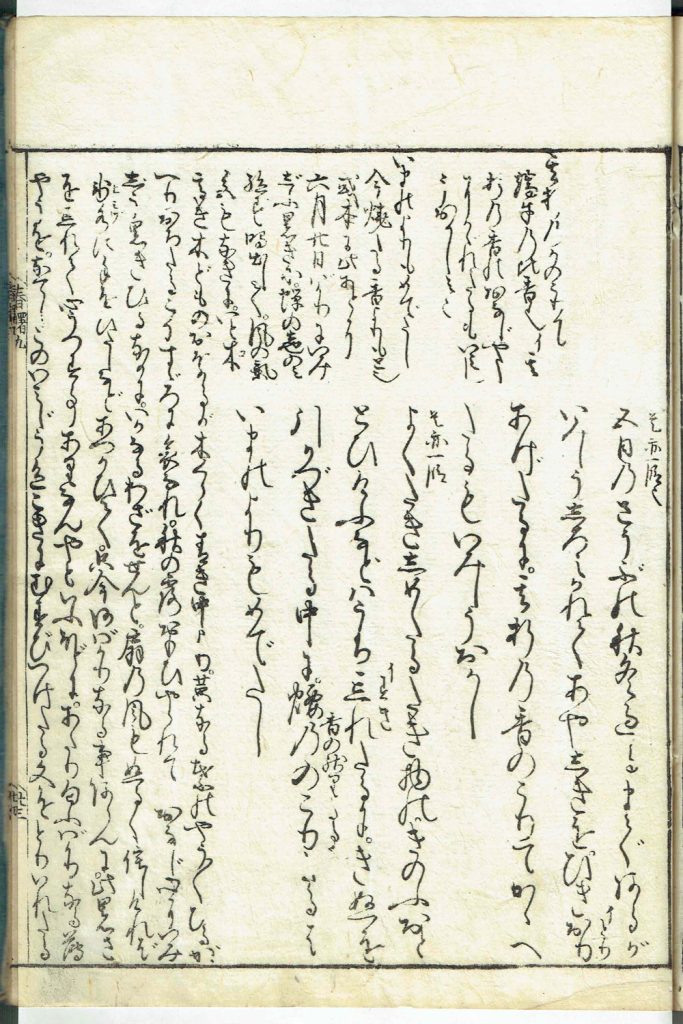

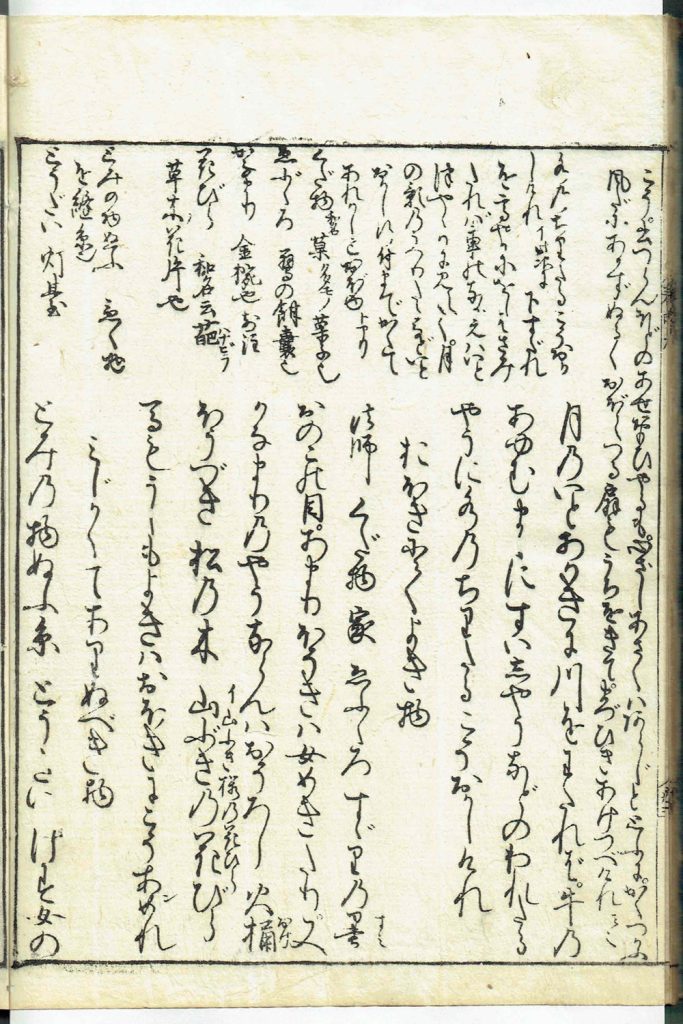

以下は私がスキャンした紙面です。ご自由にお使いください。